|

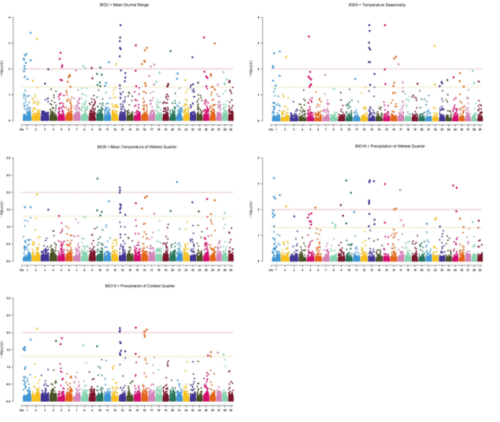

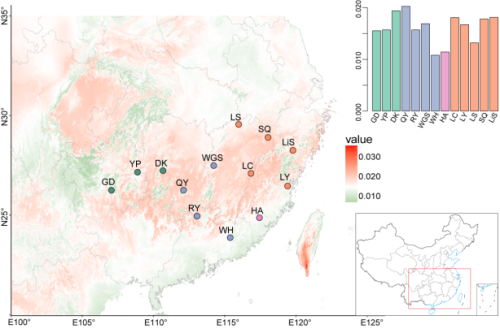

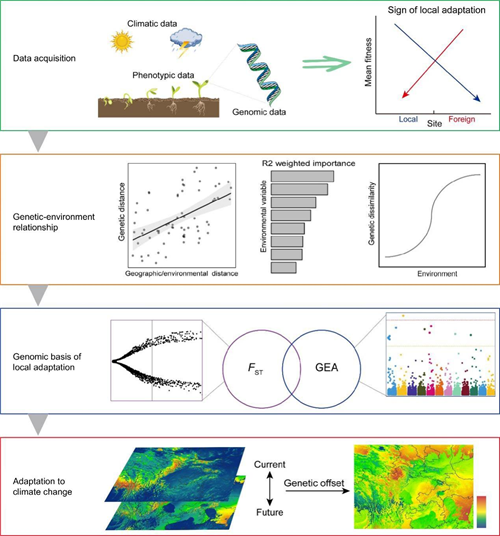

全球氣候變化對地球生態係統產(chan) 生了深遠的影響,為(wei) 響應氣候變化,很多動植物可能發生向高緯度和高海拔地區遷移,原有的生態位可能逐漸喪(sang) 失,最終可能引發物種的滅絕。同時,在長期的進化曆程中,生物逐漸適應了外界環境氣候變化,形成了特有的對環境氣候變化的響應和適應機製。在全球氣候變化的背景下,研究經濟植物對氣候變化的響應與(yu) 適應機製對於(yu) 經濟植物種質資源的保護和可持續利用具有重要科學意義(yi) 。 武漢植物園獼猴桃群體(ti) 基因組研究團隊以中國特有經濟植物毛花獼猴桃(Actinidia eriantha)為(wei) 材料,基於(yu) RAD-seq技術和全基因組亞(ya) 硫酸氫鹽測序技術獲得的SNPs分子標記和DNA甲基化變異信息,利用基因組掃描、基因型-環境因子關(guan) 聯分析和甲基化變異-環境因子關(guan) 聯分析等方法,發掘了與(yu) 氣候因子(降水和溫度)關(guan) 聯的SNPs位點和甲基化變異位點(SMVs),並進行功能注釋。發現一些SNPs位點和甲基化變異位點注釋到的基因與(yu) 非生物脅迫響應密切相關(guan) ,預示著這些基因可能參與(yu) 了毛花獼猴桃對氣候變化的局部適應性進化。此外,采用梯度森林(gradient forest)模型評估了毛花獼猴桃野生居群在未來氣候條件下的基因組敏感性(genomic vulnerability)或遺傳(chuan) 偏移(genetic offset),發現毛花獼猴桃東(dong) 部和中部居群具有更高的基因組敏感性。該研究結果對於(yu) 理解園藝植物對氣候變化的遺傳(chuan) 響應與(yu) 適應的分子機製提供了視角,也為(wei) 經濟植物野生近緣種的保護和可持續利用提供科學依據。 相關(guan) 研究結果以“The genomic and epigenetic footprint of local adaptation to variable climates in kiwifruit”為(wei) 題發表在Horticulture Research上。武漢植物園張旭博士和郭瑞博士為(wei) 第一作者,姚小洪和王恒昌研究員為(wei) 論文通訊作者。該項研究得到了國家自然科學基金(31770374、32070377)的資助。 在此基礎上,研究團隊受邀在Fruit Research發表題為(wei) “Using Landscape Genomics to Assess Local Adaptation of Fruit trees to Current and Future Climatic Conditions”的綜述。該文係統性地闡述了物種局部適應的遺傳(chuan) 模式、研究方法以及科學意義(yi) ,總結了以景觀基因組學為(wei) 主要手段的物種局部適應研究的前沿方法,包括基因型-環境關(guan) 聯分析和對未來環境適應性的預測,並呼籲廣泛開展果樹局部適應遺傳(chuan) 機製相關(guan) 研究,預測氣候變化下可能出現的基因組敏感性,為(wei) 果樹種質資源保護和生產(chan) 力可持續利用提供科學指導。 係統與(yu) 進化課題組張旭博士為(wei) 綜述第一作者,姚小洪研究員為(wei) 綜述通訊作者,得到了國家自然科學基金(32070377)和聯合基金重點項目(U1802232)的資助。

圖1 基因組中與(yu) 氣候因子(降水和溫度)顯著關(guan) 聯的SNP位點

圖2 RCP8.5背景下毛花獼猴桃野生居群的基因組敏感性預測

圖3 物種局域適應研究方案總結 獼猴桃群體(ti) 基因組學科組

|