|

在城市中,以樹為(wei) 代表的植物對於(yu) 包括人在內(nei) 的動物和整個(ge) 生態係統的結構起著關(guan) 鍵作用。然而,作為(wei) 一個(ge) 人造的巨大有機體(ti) ,城市中人工幹預的綠化景觀與(yu) 自然中生長的植被存在本質區別。城市環境中的有限空間、惡劣土壤、不透水的鋪裝和頻繁的交通等因素,使得城市成為(wei) 一個(ge) 特殊的生態係統。特別是在上海這樣交通四通八達、公共空間錯綜複雜的城市,大規模的人流和車流在城市中移動、交匯,導致有限的空間和不利的土壤條件降低了生物活性,許多城市樹木因土壤壓實等問題而生長不良。因此,將自然生態理論直接應用到城市中並不適宜。

擁擠的城市,留給植物的空間越來越少 為(wei) 了在城市中實現植物的長期可持續健康生長,胡永紅團隊提出了通過技術創新,創造新的生境的策略。這包括對城市環境下的特殊生態進行深入研究,以找到適合城市條件的植物栽培方法和技術。這些新方法和新技術已經在“城市生態修複的園藝技術係列叢(cong) 書(shu) ”中得以出版,並獲得了廣泛好評。然而,要讓更廣泛的受眾(zhong) ,包括一般公眾(zhong) 、城市管理者和從(cong) 業(ye) 人員,理解並應用這些成果,就需要科普團隊介入,用更簡單的語言來傳(chuan) 達這些複雜的科技信息。

城市生態修複的園藝技術係列叢(cong) 書(shu) 於(yu) 是胡永紅團隊在《樹·城市·人》這部科普著作中,不僅(jin) 簡要概括了之前專(zhuan) 著的內(nei) 容,更深入地思考了城市環境的各個(ge) 方麵,特別是對未來城市綠化的長遠規劃。思考樹和城市以及人之間的關(guan) 係,讓更多樣的植物能夠與(yu) 人和諧地共處於(yu) 城市環境之中,這除了想法更需要強大技術團隊支撐,而這一係列的進步源於(yu) 團隊對城市植物的不斷試驗和實驗,使得本書(shu) 的內(nei) 容更具有前瞻性和思想性。

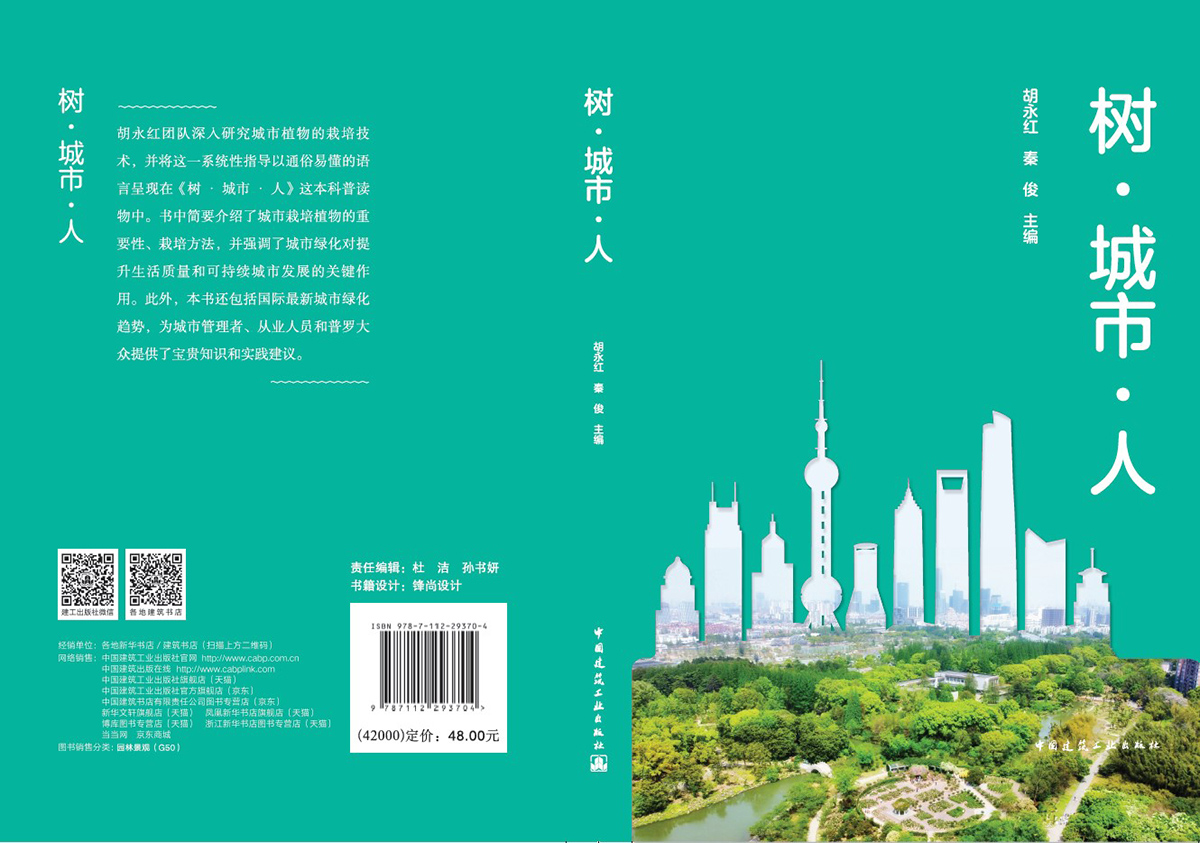

《樹·城市·人》的封麵和封底 本書(shu) 分為(wei) 七個(ge) 章節,涵蓋了城市中種樹的前提條件、城市中可供植物生長的空間、城市綠化的多方麵意義(yi) ,以及城市中種樹所麵臨(lin) 的難點和解決(jue) 方案等。每一章節以問題和解答的形式呈現,使得讀者更容易理解和應用這些知識。最關(guan) 鍵的是,通過閱讀,讀者能夠更新一些固有的理念,例如對於(yu) 立體(ti) 綠化和移動式綠化等新發展和新理念的認識。

不僅(jin) 如此,本書(shu) 更加重視上海在國際城市綠化建設的基礎上進行的研究和實踐,展示了上海在城市綠化方麵的良好起步。作者深刻剖析了城市綠化的重要性,將其視為(wei) 與(yu) 城市發展相輔相成的不可分割的組成部分。

植物是城市發展不可缺少的組分 通過生動的實例,本書(shu) 展示了如何在城市中實際應用這些栽培技術,使得書(shu) 中的理論知識更加具有實際操作性。最後一章更著重於(yu) 樹與(yu) 人的和諧,強調了植物在城市中與(yu) 人類生活融合的重要性。

城市裏月季組成的花牆

廣場裏的移動綠化

立交橋上的立體(ti) 綠化 《樹·城市·人》以其深度的專(zhuan) 業(ye) 知識、通俗易懂的語言和實用的示範案例,為(wei) 廣大讀者提供了一本全麵了解城市植物栽培技術的優(you) 秀讀物。這本書(shu) 不僅(jin) 對城市管理者和從(cong) 業(ye) 人員具有指導意義(yi) ,也能讓一般公眾(zhong) 更好地理解並應用這些成果,為(wei) 城市綠化事業(ye) 貢獻一份力量。期待讀者透過這本書(shu) ,獲得更多關(guan) 於(yu) 城市植物栽培技術的啟發和知識。

文/圖:杜誠

|